民俗学的研究 |

|

急峻な山道でした。 |

| ◆総論 縄文時代草創期 縄文時代期早期 縄文時代前期 縄文時代中期 縄文時代の民族 縄文時代後期 縄文時代晩期 諏訪歴史散歩 車山高原リゾートイン・レアメモリー | |||||

|

|

縄文時代の「落し穴」遺構 槍・弓矢・鉄砲と狩猟具は進化したが、狩猟の相手の習性は変わっていないようだ。従って縄文時代以降、狩の方法も変わっていない。猟に最適なのは、冬期である。雪に残された獣や山鳥の足跡で動きがつかめる。ヤマドリ・キジ・キジバトなどは、山の中腹・谷筋・沢沿いを飛び交い木の実と新芽をついばむ。そこにキビやアワを撒き、ススキ・カヤを束ねて隠れ蓑にしてじっと待機し弓矢で射る。 通常、犬を使用する。先ずは犬を伴ない、ヤマドリが好んで生息して所へ連れて行く。犬はヤマドリの臭いを嗅ぎ分け主に教えてくれる。ヤマドリは 犬に射すくめられて、飛び立てない。準備が整い次第、犬をけしかけると、ヤマドリは慌てて、ゴトゴトと言う羽音を響かせ飛び立つ。すかさず弓矢で撃ち落す。 紅葉の時期、諏訪湖に渡来するガン・カモが、宮川から釜無川へと飛来する。カモはドジョウを餌にして、川魚同様に釣り上げた。縄文早期以降の遺跡である長野県茅野市北山の柏原の北端・音無川右岸の栃窪岩陰遺跡の出土例によれば、殆どがシカで次いでイノシシになる。それ以外に、ニホンザル・タヌキ・ノウサギ・オオカミ・クマの骨が順であった。他にはキツネ・テン・イタチ・アナグマ・カワウソ・リス・ムササビ・ネズミ類・モグラ類が検出された。南佐久郡の北相木川のほとりにある栃原岩陰遺跡では、5m以上になる縄文早期の堆積層から大量の200km超の獣骨が出土した。圧倒的に多いのがシカで、イノシシ・ニホンザル・ノウサギ・カモシカ・ツキノワグマなどが検出された。鳥類はキジ・ヤマドリが主で、ハシボソガラス・オオコノハズク・オシドリ・カルガモ・キジバトがあり、イヌの犬歯も出土した。夏の季節、霧ケ峰・八ヶ岳を駆け巡るのは、涼しく最適で、アナグマ・シカ・イノシシ・キツネ・タヌキ・ウサギ・イタチなど、あらゆる技術と知恵を使って捕獲に努めたのであろう。 シカの捕獲には、勢子と犬の協力が必要だ。イヌに追われ急斜面や崖を下るシカは、臭いを消すため川筋に逃れる。そこで待ち構えて頸部を射る。一方、イノシシは外皮が厚く、皮下脂肪にも覆われている。皮が一番薄い頸動脈を射なければ補殺できない。そこで罠猟が工夫された。 宮坂氏が始めて「落し穴」遺構を発掘した経緯は、昭和40年前後から日本全土で観光開発が一段と促進され、東洋観光事業(株)が、茅野市城の平に(そこはピラタス・ロープウエイと蓼科湖の間の雑木林)スポーツグランドを設営するため、表土を約1.5m削ると、火山灰地の赤土層のところどころに黒土の面が現れた。宮坂氏はその連絡を受けて、同年10月17・18の両日、黒土を排除し、結果小竪穴23ヵ所を発見した。そこには、棒の先端で掘った痕跡が見られた。 竪穴は長径のもので最大1.8m、短径では最小0.7m、深さは地表から1.6mの長楕円形で、その穴の側壁・底面に5から2個の小孔があった。宮坂氏は、陥穽の中の小孔は、棒の先を尖らしてそこに差込み、鹿・猪が落ちた勢いで刺し貫く工夫とみた。 宮坂氏は、この猪・鹿の陥穽(かんせい)遺構を23基発掘した。この三方を山に囲まれた小盆地から、集団による追い込み狩猟が行われたと考えた。考古学上、初めて「落とし穴遺構」として認識したうえでの検証であった。この発見が、「池のくるみ」から流れ、上川に注ぐ源流、桧沢川沿いのジャコパラ遺跡の陥穽遺構発掘の参考となり、その後、八ヶ岳西南麓では12ケ所の遺跡で、43基の陥穽遺構発掘の成果に繋がった。 落とし穴遺構は、山間部でも特に人里離れた場所に設けられた。関東地方では縄文早期と前期、東北地方では中期から晩期、北海道では中期から後期に多い。それを遡り長野県諏訪市の霧ヶ峰ジャコッパラや茅野市城ノ平、静岡県の箱根と愛鷹山麓などの落し穴遺構の発見により、旧石器時代の重要な罠猟の一環と知られている。環状石器ブロック内に集落を築き居住する数家族が一集団となって、ナイフ形石器を槍の穂先に装着し動物を落とし穴に追い込む「集団による追い込み狩猟」が行われていた。赤城山麓の群馬県伊勢崎市下触町の下触牛伏遺跡の発掘などにより、大きな環状石器ブロック群内で同時に100人を超える多くの人々が集落をなし、生活を共にするムラ社会が形成されいた事が分かった。その目的がナウマンゾウ・オオツノシカなどの大型動物の「集団による追い込み狩猟」であったようだ。 通常、落とし穴に逆茂木を立てて傷を負わせ、更に穴幅を狭くし、一度落ちれば嵌り抜け出せないようにしている。獣道を調査し、それぞれに落とし穴を設けたり、それを多数並べて、そこに犬を使い追い込む猟がなされていた。柵などを備え動物を落とし穴に誘導するなどもした。また、落とし穴が分布する周辺から、拳大の石が多数出土している。落とし穴にとらわれた獣に投擲をあびせて殺したようだ。 |

|

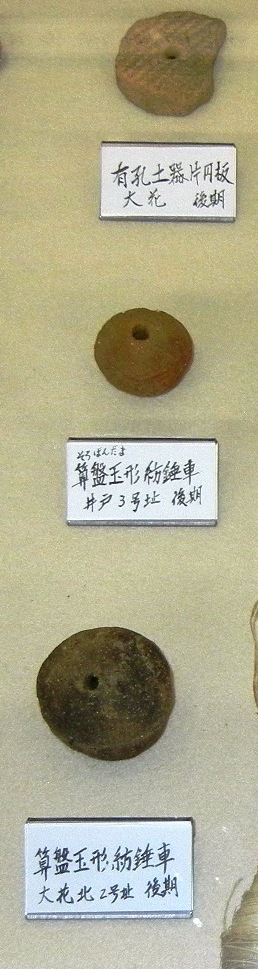

縄文時代の鳥の捕獲方法  諏訪湖周辺には、原始・古代からの遺跡が多数、しかも重層的に分布している。ところが貝塚とまでいえるものが殆どない。下諏訪町の高木殿村遺跡では縄文中期の中頃の竪穴住居の脇に貝塚があった。藤森栄一は『縄文の世界』(講談社)で「大きさは2m×3m、1個のイケシンジュガイの貝殻をのぞくと、他はすべてオオタニシであった」と記す。 諏訪湖周辺には、原始・古代からの遺跡が多数、しかも重層的に分布している。ところが貝塚とまでいえるものが殆どない。下諏訪町の高木殿村遺跡では縄文中期の中頃の竪穴住居の脇に貝塚があった。藤森栄一は『縄文の世界』(講談社)で「大きさは2m×3m、1個のイケシンジュガイの貝殻をのぞくと、他はすべてオオタニシであった」と記す。長野県岡谷市川岸三沢の熊野神社境内遺跡は、諏訪湖から約1km下った扇状地の扇央付近にあり、標高は約770m、天竜川との距離200m余り、その比高20m足らずにある。その貝塚から加曾利B式土器が共伴しており、縄文後期中葉という時期が推定される。その発掘当時の一葉の写真に、土に埋もれ累々と重なるオオタニシの貝殻とその上に横たわる鹿と思われる大きな獣骨が写されてあった。 遠浅の海岸近くの入江や浜に貝塚が最も多いが、それ以外の地域でも福井県若狭町の三方湖の鳥浜貝塚、淡水湖の琵琶湖最南端にある粟津湖底遺跡の貝塚などが特徴的であり、むしろ各種、重要な遺物の出土で有名になっている。藤森栄一は、諏訪地方に貝塚がまれなのは、シジミの好む砂地やタニシが棲む泥土が発達していなかったからという。 素直に解すれば、八ヶ岳西南麓・諏訪湖盆地方を潤してきた狩猟・漁労・植物採集などで、十分に生業を全うする事ができたからである。特にドングリ・クルミ類の炭水化物は、極めて栄養分に富む優れたエネルギー源となった。その熱量の割に消化器への負担が軽く、生命を長く保てる効能もあった。穀物一般の炭水化物は、妊婦が過剰に摂取しても胎児に悪影響を及ぼすタンパク質が少なく、むしろ妊娠中の栄養源として極めて優良で、結果的にその出生率を向上させた。灰汁抜きしたドングリなどを粉状にし離乳食とすれば、乳幼児の健康維持に貢献し、また疾病率と死亡率を抑え、ために妊婦の負担が軽くなり、女性の受胎能力を高め、結果、出生数を増やした。より健康的な栄養源として縄文人の余命をも延ばした。 冬期が長く、しかも厳しい八ヶ岳山麓では、鹿・猪・狸・兎・狐もそれに耐えている。この時期狩るほうも、狩られるほうも耐え忍ぶ事が多く動きは鈍いくせに、両者共、食料が不足しているため活動範囲が広く痕跡が濃密となり、獲物の足跡は雪上にくっきり残り、その種別も明らになる。 通年の重要なたんぱく質源として野鳥がいる。鳥には渡り鳥と留鳥がいる。また地形により山岳から内陸部の原野に雉が、湖沼周辺には雁・鶴・白鳥などの鴨類などが、海岸部ではウミガモ類が、岩礁地帯ではヒメウ・ウミガラス・ミズナギドリなどがいる。身近な狩猟対象でありながら、縄文時代の遺跡からは出土例が少ない。当然、各種捕獲方法を工夫し補殺していたが、骨が細く柔らかいため食べ尽くされていたようだ。 仙台平野北部は、縄文時代でもガン・カモ類の飛来ルートであった。この地方の貝塚遺跡から鳥類の骨が多量に出土している。その種類が多く豊富であるため生業の中核であったといえる。ウミガモ類は漁網にかかる場合が多く、他の鳥類は、林間に霞網を掛け捕獲していたようだ。鳥の卵は、たんぱく質・カルシウム・鉄分など、ビタミンCを除くほぼ全部の栄養素が含まれている。その殻が残らないため考古学的に論評されていないが、当然、積極的に採集していたと考えられる。 鳥を捕獲する方法として、鳥餅(とりもち)を使う方法・網を使う方法・弓矢を使う方法などがある。網を使うと言えば、魚網と併用したか、それ用に独特の工夫をしたか定かではない。ただ網が無ければ獲りにくい小型の魚が貝塚からしばしば発見されている。多量に出土する縄文期の土錘・石錘は通常、網の錘と考えられる。その魚網の技術を、鳥の捕獲用に改良し転用していたようだ。 網の素材はシナの木の樹皮を原料にしたのであろうか?聖高原で有名な東筑摩郡麻績村(おみむら)は、茅野市の尖石集落から見れば和田峠を越えた北側になる。その地名が「麻を紡ぐ」に因むとなれば、麻糸かもしれない。布の製作には、糸を拠る工程後に布にする加工が伴う。 動物の腱や植物の繊維は、撚りをかけて糸にしなければ丈夫にならない。土器片や粘土製円板の中心に穴をあけた有孔円板が、繊維に撚りをかける紡錘車ではないかとみられている。諏訪郡富士見町では、井戸尻遺跡と大花北遺跡から、縄文後期に属する算盤玉の形をした紡錘車が出土している。秋田県南秋田郡五城目町上樋口の中山遺跡から出土した縄文晩期に属する布の糸は、0.5mm~1mmと極めて細い。 細い糸から編まれる縄類は、繊維を撚り合わせて太くし実用化するもので、細い方から紐・縄・綱と呼ばれる。縄文早期の土器の底から網代圧痕があられることから、網代は杉・檜・ヒバ・椎などの樹皮、笹類、ネマガりダケの竹類、スゲ・ガマなどの植物の茎、ブドウ・アケビ・マタタビ・フジなどの蔓を使って編まれていようだ。網代の名の由来は、川の瀬に魚を捕るため竹や木を編んで網の代りに立てられた漁法から名付けられたという。 縦糸と横糸をからめたのが編布(あみぬの)であり、縦糸と横糸を交差させたのが織布(おりぬの)である。山形県東置賜郡高畠町の縄文前期後半の押出遺跡から出土した手網・北海道小樽市の忍路土場遺跡(おしょろどば)のたも網の枠や、青森県の三内丸山遺跡からは、縦横の糸を1本ずつ交差させて織っていく典型的な平織の布片が発見された。 犬を使う「キジ突き網猟」がある。猟場は木立が閑散としている草原や、河川敷が好都合のようだ。長い柄の広幅が大きい手網を担ぎ猟犬と猟場に出掛ける。優れた猟犬は認定が速く、しかも素早い。ターゲットにされた雉は、逃げる間を失い、雑木のそばの草藪に射すけまれて動けなくなる。猟犬は目視せず、3m先の臭いをポイントしているので、互いにこの状態でどちらも動かない。猟犬の習性として、飼い主の指示が無ければ直接襲わない。その訓練は猟師がするのでなく、猟犬たる母親と仲間の猟犬が実地で教えるという。この状態で網手は、ターゲットに静かにゆっくり近づきながら、雉を目視する位置まで近付き、雉の頭の向きを確認すると、じわりじわり近寄り何時飛び立たれても良い構えをしながら雉の頭方向から一気に被せようとすると、犬も興奮し跳び込み、雉は頭方向から網の中に入り暴れまわる。 今でもよく使われる「無双網(むそうあみ)」の方法を使えば、比較的簡単に鳥を捕獲できるようだ。地面に伏せておくか、地面より1m位高さに網を張り、鳥がおとりや撒き餌に誘われて地面に降りたったとき、離れたところから綱を操作することにより、鳥にかぶせて捕獲する。 朝になると巣から餌場に飛び立ち、夕方になると餌場から巣へ帰ってくる鳥には、決まった飛行ルートがある。その一定の場所に網を張る方法の他に、両サイドに木の棒を取り付けて、上空を鳥が横切ろうとする時にタイミングを合わせて放り上げ、網で絡め獲る。古代から、竹竿に少し細工をして飛ぶ鳥をたたき落とすという捕獲法もあったようだ。 鳥餅は、野鳥等を捕獲するには、熟達すれば極めて有用で、現在では禁止されている。野鳥がとまる枝につけ、足などにくっつき飛べなくする粘着性の物を使う。鳥餅の材料は、ヤマグルマ(山車)・モチの木から採取する。 これらの木の樹皮を使い、樹皮を剥いで外皮を取り水につけて腐らせ、ついて砕いて水で洗うと赤褐色をしたゴム状のモチが残る。これを野鳥の止り木や、木の先につけて、鳥が来そうな所へ置いておく。 キジ笛を使用する方法も現在では、狩猟鳥獣を必要以上におびき寄せることになり、鳥獣の多獲につながることから禁止されている。キジ笛の利用は意外に効果的だそうだ。キジや山鳩は通常、人影を見ても直ぐ飛び立たず、ヒョコヒョコと跳ねて逃げていく場合が多い。一度、キジ笛で引寄せれば、弓矢や投げ網などの餌食になりやすいという。 上川の川面には、マガモ・コサギ・カワウ・カイツブリなどの水鳥が多く、見るからに弓矢で狙いやすそうにみえる。霧ケ峰には、カッコウ・ウグイス・キツツツキ・キジ・アトリ・カシラなど種類は豊富である。その周辺の山々を歩いて気付くことは、霧ケ峰山中の野鳥達は、間近に近づくまで逃げない。なぜか何度も近くに飛び寄ってくる。野鳥達も知っている。今では、人類は自分たちにとって無害であることを! |

|

”エゴマの灯” 旧石器時代から火は使用している。しかし肝心な火起こしを立証できる道具が出土していなかった。北海道小樽市の忍路土場遺跡(おしょろどば)と滋賀県大津市の滋賀里遺跡で、それぞれ縄文後期と晩期の火鑚杵(ひきりぎね)とおもえる木の棒と火鑚臼として使われていた板が発見された。板に穴を開けてその上に棒の先がはまるほどのくぼみを作る。くぼみに棒の先を差し入れ、高速で回転させる回転摩擦式発火法である。1万年を超える文化であれば、両手で回す錐揉み式(きりもみ) ・紐を使う紐錐式(ひもぎり) ・小型弓を使う弓錐式(ゆみぎり) など多様な技術が活用されていただろう。 その火口(ほぐち)には、日本古来からガマの穂が使われていた。車山・霧ヶ峰・八島ヶ原高原などでは、葉場山火口(はばやまぼくち)の葉裏にはえている白い綿毛を乾かしたものを、火打ち石から火を起こし移し取っていた。その火種は、それぞれの住居家内で食事の度ごとに、火を起こす余裕がないから、家内の炉に埋められ、炭状に焼け木杭(やけぼっくい)を保存していた。 福井県の鳥浜貝塚からは、縄文前期の地層から「エゴマ」と大麻(おおあさ)の種実が出土した。同時に、生活財としての縄や綱も検出された。 韓国では大麻の幹に潰した「エゴマ」の種子を塗布し、これを乾かしたものの先端に点火し、「灯」として使っていた。鳥浜貝塚から出土した「エゴマ」は種子を食用とし、また搾った油を「灯」に利用していた。 エゴマはゴマのように食べられていた。またその実から油がとれるので、江戸時代まで瓦灯用の明かりとして使われいた。縄文時代、既に釣手土器がランプとして使われていた。一方、魚油の臭う明かりも、漁村では当り前であったが、次第に江戸期末期以降に徐々に衰退した。 古代、日常生活のための明かりは、炉の明かりで済ましていた。ただ緊急時の明かり、神事を行うための明かり、神にささげる明かりの火種は、魚油・獣脂・松脂などの樹脂と「エゴマ」であった。 エゴマには、もう一つ大切な使われ方があった。それは漆器を作る時に、なくてはならないウルシを溶く油であった。縄文前期には、既に漆塗の技法があり、エゴマの油もウルシ塗りのときに使われていたと考えられる。 縄文人は、その生活環境に合わせ創意工夫を加え、自らの暮らしを豊かにしょうと、あらゆる局面で努力している。それは、青森の三内丸山遺跡、そして鳥浜貝塚の遺跡などを通して知ることができる。 そこに麻が遺存することは、身にまとうものとして、「アカソ」の繊維とともに使われていたことと、更に「エゴマ」と同時に出土していることから、この「エゴマ」が麻とともに明かりを灯すのに使われていたと推測できる。 中世末期に非乾性油の菜種油が普及するまでは日本で植物油と言えばエゴマ油であり、瓦灯の灯火にもこれが主に用いられていた。しかし、菜種油が普及する江戸末期には、ほとんどが菜種油を使うようになった。行燈(あんどん)は、油皿に灯芯を入れて灯した。油壺に継ぎ足し用の油を入れていた。次第にエゴマ油の利用が減少し、乾性油としての特種性を生かして油紙・合羽・番傘などの塗料用など用途が限られていった。現代でも、依然として、自然に優しい塗料の代表として、無毒無害な木部用の仕上塗料・オイルフィニッシュとして根強い支持がある。韓国では、エゴマの葉は、ナムルなどの家庭料理には欠かせない食材で、日本よりも幅広く使用されいる。 藤森栄一は、井戸尻遺跡群の釣手土器を「神の火を灯すランプである」と評した。残念ながら灯火の燃料まで分析していなかった。 |